「色の意味の違い」から学ぶ、グローバルブランディングのヒント

赤は「情熱の色」青は「信頼感を与える」色にはそれぞれ、見る人に与える印象や意味があります。

しかしその「意味」、実は国や文化によって大きく異なることをご存知でしょうか?

グラフィックデザインにおいて色は非常に重要な要素ですが、グローバル展開を見据えたブランド設計や広告展開では、“色の意味の文化差”を意識することが求められています。

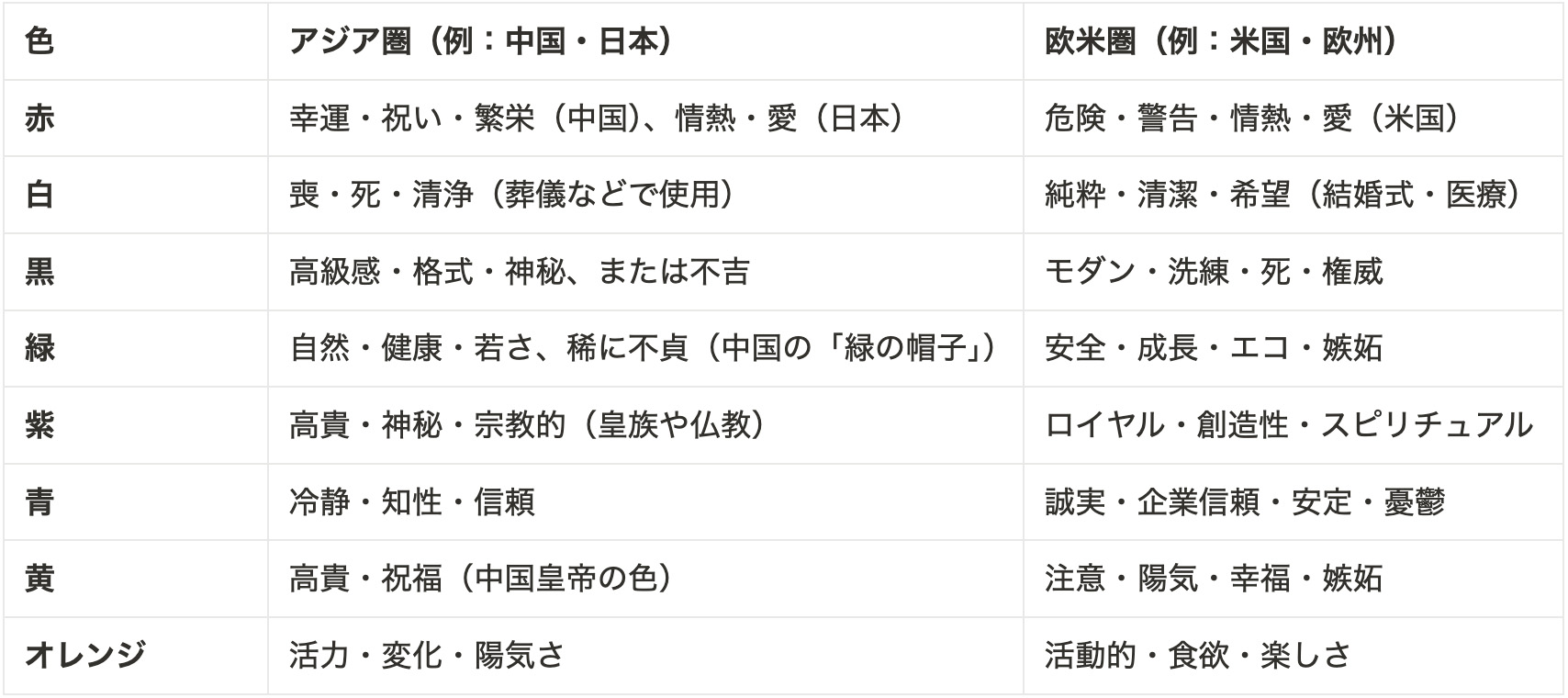

国・地域によって異なる色の解釈の例を整理しながら、ビジネスやブランディングにどう活かすべきかを、読み解いていきます。

同じ色でも国や文化によって象徴する意味や感情の方向性が異なることがあります。

このように、文化によって色が象徴する“ストーリー”には違いがあるため、

「自社のブランドイメージに合うから」という国内視点のみで配色を決定してしまうと、海外のユーザーには、意図とは異なる印象やメッセージとして受け取られてしまう可能性があります。

色の持つ意味や印象は、私たちの文化的な背景や日常生活の中で、自然と育まれてきた感覚に深く根ざしています。

たとえば、赤は中国をはじめとする東アジア地域では「幸福」や「祝福」を象徴する色として親しまれていますが、欧米圏では、場面によって「緊急性」や「警告」、あるいは「情熱的」「刺激的」といった印象を与えることもあります。

こうした違いは「どちらが良い・悪い」といったものではなく、それぞれの文化や価値観、歴史的背景に根ざした意味の多様性によるものです。

だからこそ、グローバルな視点でデザインを展開する際には、色に込められた意味がその国でどう受け取られるかを丁寧に読み解き、文脈に即した設計を行うことが重要です。

参考記事

ビジネスに活かすには? 意図を持って色を“設計”する

では、グローバル展開を前提としたデザインでは、どのように色を選定すべきなのでしょうか?

以下の3つの観点がヒントになります。

1. 色の「象徴性」と「ブランドの意図」の接点を探る

まず大切なのは、ブランドが伝えたい価値や理念と、色が持つ象徴的な意味が調和しているかどうかを丁寧に見極めることです。

たとえば「信頼感」を伝えたい場合でも、その色が現地の文化や慣習において不安や否定的な印象を与えるものであれば、意図しない誤解を生む可能性があります。

2. 現地の“色文化”に関する情報収集

現地ユーザーがどのような場面でその色を見ているか/使っているかを知ることは、色選びの大切な判断材料になります。

Google画像検索やECサイト、現地の競合ブランドの配色も有効な参考になります。

3. 統一感とローカライズのバランスをとる

グローバルブランドにおいては、「どこまで現地仕様に合わせるか」という判断も必要です。

色の意味が大きくずれる場合は代替色を検討する、色の組み合わせで印象を調整するといった柔軟な設計が求められます。

色は“文化を伝えるメディア”でもある

色は単なる装飾ではなく、「文化と感情をつなぐ視覚言語」です。

だからこそ、国や地域の違いを踏まえた配色設計は、グローバルブランディングにおいて極めて重要な要素です。

自分たちがよいと思う色ではなく、「相手に伝わる色」を意図的に選び取ることが、海外でブランドの価値を正しく届ける第一歩になります。

ウィルフォースでは、色や文化背景をふまえた“伝わるデザイン”を軸に、ネーミングやブランドメッセージの設計までトータルでご支援しています。

海外展開をご検討の企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。お問い合わせはこちら