修理する権利(Right to Repair)を体現するブランドたち

壊れた途端に「もう捨てるしかない」と思わされたことはありませんか。

低価格の新品が簡単に手に入る一方、修理に出すと費用が新品を上回り、直すことを断念するしかない。

“まだ使いたいのに、それができない” というもどかしさを感じたことはないでしょうか。

「修理する権利」とは?

近年、欧米を中心に大きな社会的ムーブメントとなっている「修理する権利(Right to Repair)」。

これは、消費者が自分で購入した製品を、メーカーの制約なく自由に修理できる権利を保障しようという考え方です。背景には、電子機器のライフサイクル短縮や廃棄物の増加、修理用部品や情報の非公開などがあり、持続可能な消費・循環型社会の実現に向けて注目されています。

この権利を単なる政策テーマとしてではなく、製品設計や広告・ブランディングの軸に据えているブランドがいくつかあります。以下は、代表的な4つのブランドを紹介します。

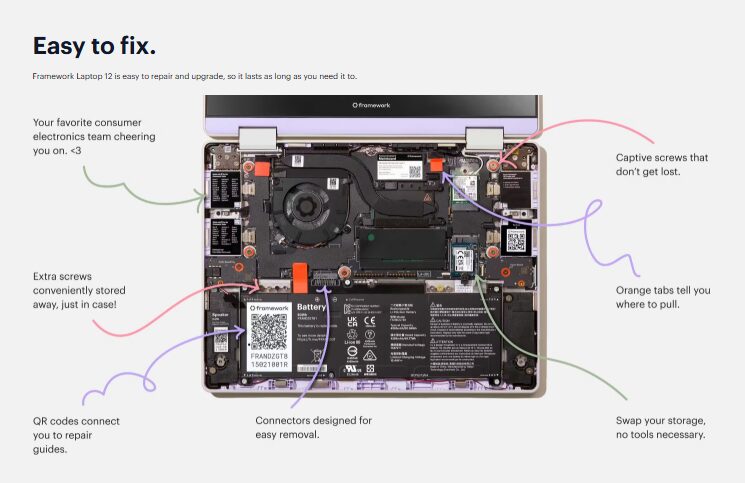

1.Framework ― ノートPCの常識を覆す「分解できる設計」

Framework | Introducing the Framework Desktop and newest Framework

アメリカ・カリフォルニアのFrameworkは、ノートPC市場に「修理可能性」という新しい概念を持ち込みました。

キーボードやストレージ、マザーボードまでユーザー自身が交換でき、将来的なアップグレードも可能。拡張ポートを差し替えられるシステムは「自分仕様のPC」を実現します。広告コピーでも「Repairable」「Upgradeable」を前面に打ち出し、従来の「PC=消耗品」という常識を揺さぶっています。

企業理念に「壊れたら買い替え」ではなく「直して長く使う」を可能にするPCを提供し、電子廃棄物削減と持続可能な消費を推進することを掲げており、製品にも色濃く反映されているブランドです。

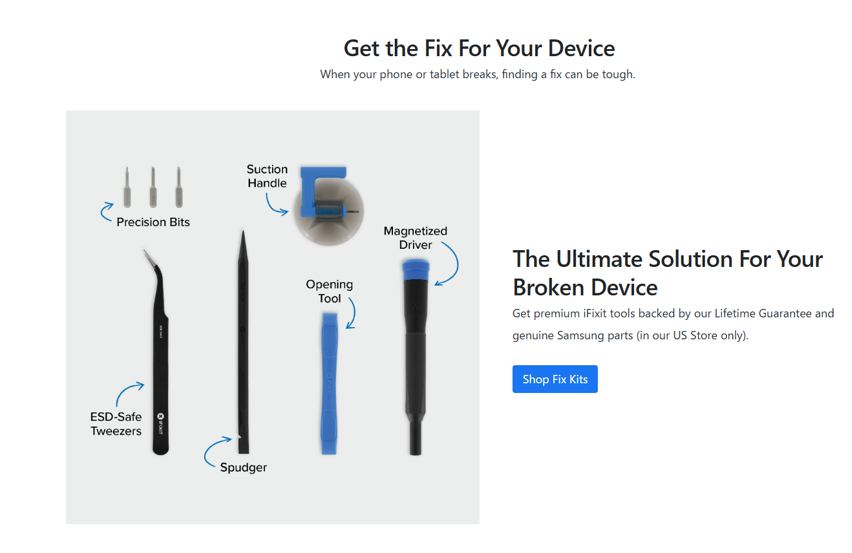

2.Samsung ― グローバル大手が示す「セルフリペア」の選択肢

Samsung + iFixit Self-Repair Program for Galaxy S20, S21, Tab S7+

韓国のSamsungは、スマートフォン市場に「セルフリペア」という新たな選択肢を打ち出しました。

Galaxyシリーズを中心に、ユーザー自身が公式パーツと工具を使って修理できるプログラムを展開。ディスプレイ、背面ガラス、充電ポートといった主要部品の交換を可能にし、最近ではノートPCや折りたたみ端末、さらには家電製品にまで対象を拡大しています。

広告や広報でも「Self-Repair Program」を前面に打ち出し、iFixitとの提携によって信頼性とユーザーの安心感を強調。

「正規部品と公式ガイドで、長く安心して使えるGalaxy」を訴求し、従来の「壊れたら買い替え」の常識に一石を投じています。製品寿命を延ばし電子廃棄物を削減する取り組みを掲げており、その姿勢は「長く安心して使いたい」という消費者の期待に直結しています。

3. Patagonia ― 衣類を「修理して長く着る」という体験を提供

Used Patagonia® Clothing & Gear | Worn Wear – Patagonia Worn Wear®

アメリカ・カリフォルニア発のアウトドアブランド Patagonia は、アパレル分野に「修理する権利」を持ち込みました。

2013年から展開している 「Worn Wear」プログラム では、衣類の修理サービスやリセール、リサイクルを推進。ジッパー交換や破れの補修などを行う専用工房を運営するほか、移動式トラックで全米や欧州を巡り、顧客の服を無料で修理するイベントも実施しています。

広告やキャンペーンでも「Don’t Buy This Jacket」や「Better Than New」といった挑戦的なメッセージを掲げ、「新品を買うより、直して長く使うことこそ価値がある」 という理念を顧客体験として浸透させています。

企業理念として環境保護と持続可能性を最優先に掲げ、修理をブランド体験の一部に組み込むことで、アパレル業界における「Right to Repair(修理する権利)」の象徴的存在となっています。

4. Panasonic ― 「再生」で家電に新たな命を吹き込む

家電メーカー・パナソニックは、使い終わった家電を再生し、再び市場に送り出す独自の取り組み「還る家電」プロジェクトを推進しています。これは、回収した製品を丁寧に検査・修理・清掃し、新品同様の品質を保った「再生家電」として販売する仕組みです。

対象はテレビや洗濯機、カメラなど多岐にわたり、宇都宮工場では年間1万台以上を再生。再利用できる部品は最大限活かし、不具合のある部分のみを交換するなど、資源の無駄を最小限に抑えながら品質と安全性を確保しています。

さらに、再生工程は工場見学として一般公開されており、「どのように直され、再び使えるようになるのか」を透明性をもって伝える姿勢も特長です。中古品に対するネガティブな印象を払拭し、「直して使う暮らし」を前向きな選択肢として社会に提案しています。

新品を買ってもらうのではなく、“もう一度再生して使う”という体験を届ける。パナソニックのこの挑戦は、家電分野における「修理する権利」を企業レベルで具現化した好例です。

修理する権利が描く未来のCX

Framework、Samsung、Patagonia、Panasonic。業界も規模も異なる4つのブランドに共通しているのは、

「修理できること」そのものをブランド体験(CX)の一部として位置づけている点です。

これまで当たり前とされてきた「壊れたら捨てる・買い替える」という消費行動は、環境負荷の増大や顧客の不満を生み出してきました。しかし、修理という選択肢を提供することで、ユーザーは製品により深い愛着を持ち、企業は長期的な信頼関係を築くことができます。

「修理する権利」は、単なる環境対策ではなく、新しい顧客体験を生み出す大きなチャンスです。

サステナブルな体験をブランド戦略にどう組み込むかは、これからのCXの質を左右する重要なテーマとなるでしょう。

Willforceでは、こうした海外の先進事例をふまえ、サステナブル視点を取り入れた広告・ブランディング企画をご提案しています。

御社の商品やサービスに「修理する権利」の発想を活かしたいとお考えでしたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

👉 お問い合わせはこちらから